1. 国のカーボンリサイクルへの取組み

毎年1月に各国の代表的な政治家や著名な実業家らがスイスの保養地ダボスに集結し世界経済や環境問題をテーマに議論する世界経済フォーラム年次総会(通称ダボス会議)が開催されます。世界に強い影響力を持つとされるこの会議で、今年、日本の安倍首相が参加しスピーチを行っています。続く6月に控えたG20大阪サミット開催に向けた抱負を語る中で、気候変動への対応におけるイノベーションの重要性を述べ、2050年を目途として、“人間活動が生む二酸化炭素の量は差引きゼロ”になるべきで、そのため、“空気中にあるCO2を取り除く”必要性に言及しています。さらに、“CO2は事と次第によっては資源になる可能性があり、今こそCCU 注1)、つまり、CO2を活用することを考える時”であると語りました 1)。

首相スピーチに呼応するように、2月には経済産業省資源エネルギー庁の長官官房にカーボンリサイクル室が設置されました。設置の目的は、CO2の分離・回収や、その利用に関する技術のイノベーションを促進するために、技術ロードマップの取り纏め等に取り組むこととなっています。政府は、カーボンリサイクルを「CO2を炭素資源と捉え、これを回収し、多様な炭素化合物として再利用するとともに、大気中に放出されるCO2の削減を図り、気候変動問題の解決に貢献しつつ、新たな資源の安定的な供給源の確保に繋がるもの」と捉えています 2)。このカーボンリサイクルについて、以下に詳しく説明します。

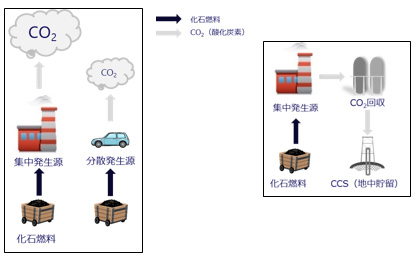

図1 CO2排出に関連した物質フロー

CO2に大気への排出(左)、CO2回収・貯留(右)

2.カーボンリサイクル

地球温暖化の原因とされるCO2は主に化石燃料の燃焼により発生します。具体的には、火力発電所での石炭や天然ガスの燃焼、石油を原料とした軽油やガソリン等の燃料利用により大気中にCO2が放出されます。産業革命以降の工業化により大量の化石燃料が消費され、現在の大気中CO2濃度は産業革命以前の1.5倍にもなろうとしています。これらの物質フローを簡略化して示すと図1(左)になります。図中の「集中発生源」は、火力発電や製鉄、化学工業、等が該当します。「分散発生源」は、運輸に関連した自動車をはじめ、船舶や航空機、等になります。以前のコラムでも取り上げているCCS(CO2回収・貯留)は、図1(右)の集中発生源からのCO2を回収し地中に貯留することで、大気中への排出を制限しようとするものです。

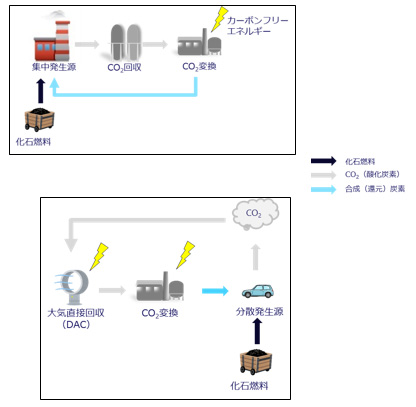

一方、前出のカーボンリサイクルを簡略化して示したものが図2になります。図2(上)は、化石燃料を利用する集中発生源から排出されたCO2を、水素などと反応させて燃料となる物質を合成(または燃料となる物質へ還元)することにより、再度集中発生源の燃料として利用する場合です。これにより、大気中に排出されるCO2を削減するとともに、化石燃料への依存を低減することを目指します。ちなみに、CO2から変換されたものがそのまま最終製品となり市場に供給される場合もありますが、この図では省略しています。ところで、このサイクルで大気中へのCO2排出削減を確実なものにするためには、二つの条件が重要となります。一つ目は、より多くのCO2を回収し、かつ、変換することです。二つ目は、変換に係るエネルギーを低炭素化する、あるいはカーボンフリーとすることです。

図2 CO2排出に関連した物質フロー

集中発生源のCO2有効利用(CCU)を伴うカーボンリサイクル(上)、 分散発生源のCCUを伴うカーボンリサイクル(下)

集中発生源ではCO2回収機能を付加することで効率的なCO2の回収が可能となりますが、分散発生源の場合は一度大気中に放出されたCO2を回収することが必要となります(図2(下))。その方法の一つが大気直接回収(DAC; Direct Air Capture)と呼ばれる技術です。現在は商用化には至っていませんが、世界各国で技術開発が進行中です。この技術の詳細については、あらためてコラムで取り上げる予定ですが、集中発生源からの排ガス等に含まれるCO2濃度と比較して格段に希薄な大気中CO2を回収することになるため、相対的に大きなエネルギーを必要とします。分散型発生源からのCO2を再利用して排出削減を確実なものにするためには、集中型発生源の場合の二つの条件とともに、DAC等の大気中から直接CO2を回収するプロセスが必要であり、これにかかるエネルギーも低炭素あるいはカーボンフリーである必要があります。

3.カーボンリサイクルの物質フローと社会実装における不確実性

図3は、カーボンリサイクルの最終的な物質フローです。大気中から直接CO2を回収する技術としてDACについては既に述べた通りですが、植物の光合成も大気中から直接CO2を回収するプロセスと見立てることができます。所謂バイオマスを利用することは適正な資源管理を前提としてカーボンニュートラルと見なすことができ、さらにバイオマスを起源としたCO2を恒久的に貯留することでネガティブエミション(負排出)となります。

カーボンリサイクルを社会実装するためには幾つかの不確実性が考えられますが、以下に主要なものを挙げてみます。

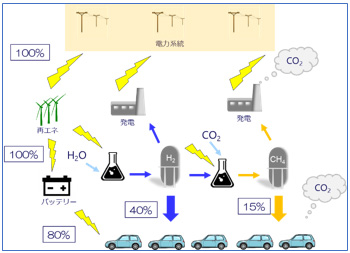

図3 CO2削減を目指したカーボンリサイクルの物質フロー

(1) CCSの普及

図3を前提に大気中へのCO2の排出を究極の目標であるゼロにすることを考えた場合、CCSの普及が必須となります。それは、CO2の排出量と利用量のマスバランスに大きなギャップがあるからです。例えば、60万kWの最新鋭微粉炭火力発電プラント一基から排出されるCO2の量は年間400万トンにも及ぶ一方、日本における飲料水用のCO2需要は、年間数十万トン程度です。大気中への排出を避けるためには量的ギャップとして利用に供されないCO2を恒久的に貯留する必要があります。以前のコラムでも書いていますが、現状ではCCSの期待通りの普及は見通せていない状況です。

(2)カーボンフリーエネルギーの調達

CO2を相対的にエネルギー準位の高い炭化水素等に変換するためには、エネルギーを必要とします。この場合、ライフサイクルとしてCO2の排出を低減させるためには、エネルギーの調達先は再生可能エネルギーやCCS付き発電等、カーボンフリーであることが必須となります。例えば、CO2をメタンに変換する場合、水素を用いてCO2を還元する反応経路がありますが、水素製造とメタンへの変換の両過程でカーボンフリーのエネルギーを調達する必要があります。極端な例ですが、2013年の日本の運輸部門での消費エネルギーは0.74PWhですが、このすべてをCO2を利用した合成メタンで賄うとすると、4.5PWhのエネルギーが必要となります。一方、2015年における日本の再エネ発電量は0.15PWh程度であることから、カーボンリサイクルに必要なカーボンフリーエネルギーの大きさと調達の困難さが分かると思います。

(3)カーボンリサイクルによる効率の低下

図4は、(2)で想定した運輸部門へのエネルギーの供給パスを示しています。CO2の排出を伴わない運輸部門へエネルギー供給として、①再エネから直接あるいは系統を経由した電気、②再エネを利用して製造した水素、③水素でCO2を変換した合成メタン、の3つを想定します。①の場合、再エネをバッテリー経由で利用することにより効率が80%程度に低下します。②の場合には、水素利用により40%に低下します。③に至っては15%にまで低下することになります 3)。CO2の排出ゼロを目指す社会おいて、このような低効率なエネルギー利用が果たして許容されるかどうかには議論の余地があるでしょう。

昨今、カーボンリサイクルが注目を集めている背景には、CO2の大規模削減が可能と位置付けられたCCSが期待通りの普及に至っていないことがあります。そのため、CCUを含むカーボンリサイクルがCCSを代替するとの過度の期待を持たれているふしもあります。しかし、これまで述べてきたように、カーボンリサイクルには幾つかの不確実性があります。また、DACを含めたCCSがプロセスに存在することが大前提となり、削減ポテンシャルもCCSが圧倒的に大きいと思われます。IPCCの1.5℃特別報告書 注2) の発表等を期に、欧州を中心に2050年時点における温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという目標設定が進みつつあります。カーボンリサイクルは、このような究極的な目標を達成するためのオプションであることを認識しつつ、長期的な視点での課題克服が必要ではないでしょうか。